社員を巻き込むIT活用のリアル

ITツールの自社導入から定着までを支えた情報システム部門の奮闘

- お役立ち情報

2025年09月04日

- AI

- DX

- セキュリティー

IT部門の重要な役割は、言うまでもなく業務効率化や生産性向上に資するITツールの導入によって、企業の成長を支えることです。しかし、現実には「ITツールを導入したのに現場で活用されない」といった声は、多くの企業で聞かれます。IT部門がその役割を果たすには、ITツールを導入するだけでなく、全社員が自律的に活用できるような環境づくりが不可欠です。ユニアデックスでも、SFA(営業支援システム)、BI(ビジネスインテリジェンス)、生成AIといったツールを展開する中で同様の課題に直面しましたが、IT部門が自らの役割を捉え直したことで、“現場との共創”による活用が進んでいます。その歩みを「ITツールの定着」「生成AIの活用」の大きく2つの活動に分けて、前後編でご紹介します。

目次

求められた「導入部隊」から「共創部隊」への変化

——DXの推進に加え生成AIの活用も広がる中、情報システム部門の活動も、システムの導入や保守・運用から業務の効率化や生産性の向上といった経営に資する活動への変化が期待されています。ユニアデックスのIT部門ではどのような取り組みや変革が行われているのでしょうか。

ユニアデックス株式会社

ユニアデックス株式会社DX&プロセス革新推進部

部長 高畑 浩史

ユニアデックス 高畑 浩史(以下、高畑):実は2010年代後半のユニアデックスでは、販売管理システムやフィールドサポートシステムをはじめ、導入から20年以上が経過してレガシー化した基幹系・情報系システムも存在していました。ビジネスの課題解決に伴走するパートナーとして、広範なITインフラやデジタルサービスを提供するべきユニアデックス自らが、働きやすく、使いやすいIT環境を整備して活用していなければ、お客さまへの提案に説得力は伴いません。

そこで「このままでは最新のITソリューションに対する感度が鈍り、知見も蓄積されず、お客さまの信頼を得られなくなる」という危機感を持った経営トップの決断によって、2018年から抜本的な変革に動き始めました。そうして、IT部門の中に現在のDX&プロセス革新推進部の前身となるDX戦略本部が立ち上げられました。

——社内のDXを進める専門の部署を新設したということですか。

高畑:これは「DX推進は情報システムの運用管理の合間にできるものではなく、専門組織を設けて先導する必要がある」という経営層の判断に基づくものです。折しも2018年は、経済産業省から「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」が公開された時期でもあります。

実は当社では、基幹系・情報系システム刷新の取り組みで何度かプロジェクトが頓挫した苦い経験があります。原因は同じで、IT部門が新システムの要件定義や仕様策定を行い、各ユーザー部門に提示するものの前向きな評価が得られず、プロジェクトが進まなくなってしまうのです。

そうした中でDX戦略本部が打ち出したのが、ITシステムを一方的に導入する「導入部隊」ではなく、現場の声を吸い上げてシステムの利活用を促進する「共創部隊」をコンセプトとするIT部門自身の変革でした。

全社展開したITツールの活用が抱えていた共通課題

——「導入部隊」から「共創部隊」への変革というコンセプトは、具体的にどのように実践されたのでしょうか。理想的に聞こえますが実現するのは難しかったのではないでしょうか。

高畑:確かに、取り組みは必ずしも順風満帆ではありませんでした。DX戦略本部は、まず小規模なクラウド電話帳や名刺管理ツールの導入からスタートしました。2021年からは組織名をDXシステム改革推進部に改め、基幹系・情報系システム刷新と連動する形で、BI・データ分析ツールの「Domo」や、営業支援システムの「Salesforce」などの導入を進めました。

これらの導入したシステムに対して、若手は積極的に受け入れる一方で、ベテラン層は慣れ親しんだ旧システムからの変更に抵抗を示すケースもありました。例えば、お客さまからいただいた名刺を、より精度の高い営業活動に生かそうと導入した名刺管理ツールでは、データ活用のメリットへの理解不足や「面倒くさい」という理由で、登録ルールが守られないこともありました。ルールを守らなくても当面の業務に支障は生じないため、定着が進まなかったのです。

基幹系・情報系システム刷新で経験した失敗を繰り返さないため、DXシステム改革推進部が打ち出したのが「共創」というコンセプトでした。

そもそも各部門の課題や悩みは、当事者にしか分かりません。従って解決策は、業務に直結したものでなくては意味がありません。DXシステム改革推進部は「現場の声を聞いて寄り添う」という原点に立ち戻り、「現場の担当者が利便性を実感し、自発的に使いたくなるシステム」を実現すべく、全社を巻き込んだ組織横断の協働へと大きくかじを切りました。

課題を共有するコミュニティーづくりで解決策につなげる

——「共創」を実現するための具体的な取り組みについて教えてください。

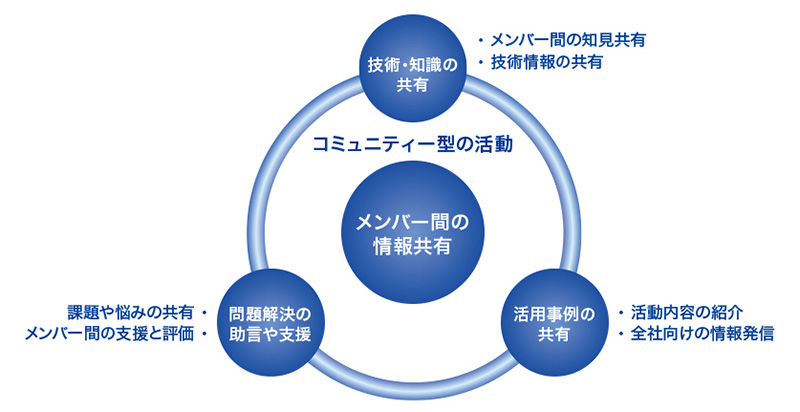

高畑:DXシステム改革推進部が注力したのは、コミュニティーづくりです。2022年にBIツールの利活用促進を図るタスクフォースを設置しました。Domoの特徴である「データの民主化」を目指し、各部門の担当者が自身でデータ活用ができる基盤構築を実現しました。

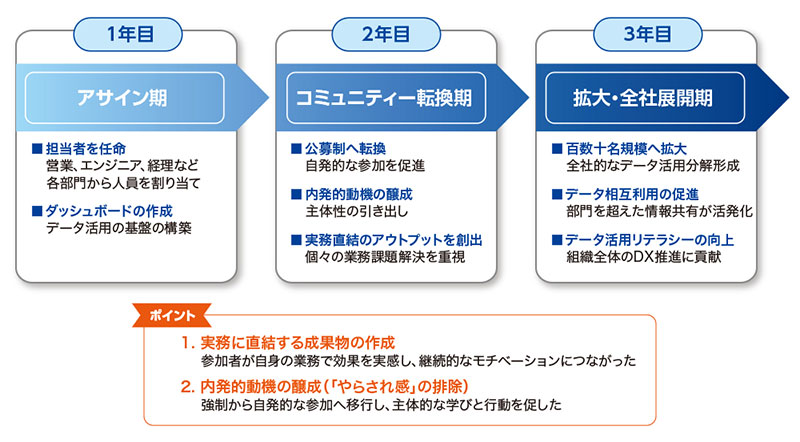

もちろん、環境を用意して提供するだけでは現場に浸透しません。そこでBIツール活用のユースケースづくりやデータリテラシー向上を目的とした1年間の活動計画を策定し、各部門に参加を呼びかけました。こうして全社から40~50人のメンバーに集まってもらいました。

——各部門から集まったメンバーはどのような活動を行ったのでしょうか。

高畑:営業部門の人材は受注成績の管理、マーケティング部門の人材は製品ごとの売上や投資額の把握、エンジニア部門の人材はエンジニアの稼働状況や工数の管理、経理部門の人材は経費の可視化および決算データの集計。それぞれが自分の業務に役立つ、あるいは効率化を実現するテーマを自由に決めてBIツール活用に取り組みました。その結果、1年間の活動後にはそれぞれの業務で役立つダッシュボードが完成しました。

このタスクフォースは、翌2023年に「UAL Domo Buddies(UALドーモバディーズ)」という自主参加によるコミュニティー型活動へと発展し、3年目に入った2025年度には、参加者は約130人にまで拡大しています。

ユニアデックス株式会社

ユニアデックス株式会社情報システム部 DWP推進室

室長 内ヶ島 暢之

ユニアデックス 内ヶ島 暢之(以下、内ヶ島):一般的に社内コミュニティー活動というと本業とのバランスが難しく、部署それぞれの事情から参加せざるを得なくなったメンバーも含まれるケースも少なくありません。そんな“やらされ感”がまん延したコミュニティー活動からは、実のある成果は生まれてくるはずもありません。

高畑:UAL Domo Buddiesがそうした失敗に陥らなかった背景には「自らの担当業務ですぐに役に立ち、負担が軽くなって楽になるダッシュボードを主体的に構築でき、しかも周囲から評価されて褒められる」という認識が広まったことが大きな要因だと感じています。同様に各部門でさまざまな課題や悩みを抱えている人材たちが「自分が得するならぜひやってみたい」「自分にもやれるはず」といった高いモチベーションを持って、UAL Domo Buddiesに加わってきたのです。

拠点の大きさに関係なく成功事例が評価され次につながる

——コミュニティー活動活性化の次は全社への展開だと思いますが、こちらはどのような施策を行ったのですか。

高畑:全社への広がりという点で紹介したいのが、Salesforceによって刷新されたフィールドサポートシステムのコミュニティー活動の1つ「活用共有会」です。これは各チームが自分たちの現場で行った創意工夫を発表して優れたチームを表彰する試みで、2024年12月に利用部門の有志によるプレゼン大会を開催しました。

最優秀賞に輝いたのは、お客さまシステムの保守サービスを担っているエンジニア部門からの参加チームでした。彼らは作業依頼件数や問い合わせ対応状況を可視化するダッシュボードを作成し、業務の効率化といった同じ課題や、似た悩みを持つ部署間での情報共有が進みました。このプレゼン大会には、九州や信州をはじめ地方拠点から多数のチームが参加し、大会を大いに盛り上げました。

——拠点やスタッフの多い首都圏だけではなく、地方の拠点からの参加チームも多かったのですね。

高畑:ユニアデックスも以前は、ITサービスの展開にしても情報伝達にしても、東京主体で行われてきたことが否めません。そのぶん地方拠点のほうが「現場主導で自ら課題解決に取り組む」という思いが深く根付いており、自分たちの成果を示すべく、プレゼン大会にも強い競争意識をもって臨んできました。

そんな“真剣勝負”を繰り広げたからこそ「以前は月次のインシデント一覧表の作成に1~2時間かかっていたが、新システムのレポート機能の活用で約30分に短縮できた」「パートナーへの委託状況の確認などメンバー共通の情報展開をスムーズに行えるようになった」といった、数多くの成果が生まれるダッシュボードが完成しました。

これらの成功事例は全国の拠点・部門に広く共有されており、それが新たなシステム活用の気づきをもたらすという好循環を生み出しています。さらに、情報システム部門の開発負荷が低減されるという副次的な効果も生まれています。

現場と共創しながらDXを推進する組織へ

——情報システム部門の「導入部隊」から「共創部隊」への変革はうまく進んでいるように見えます。

高畑:たしかに経営層の危機感と強い意志を背景に、トップダウンによってユニアデックスのIT部門は単なるシステム導入組織から脱却し、現場と共創しながらDXを推進する組織へと変革を遂げてきました。

その過程では、実際に現場の声を取り入れた協働体制の構築、ツールの利活用促進のためのコミュニティー形成、表彰制度の導入など、多面的な取り組みを推進していました。そうした中から、現場の担当者自身による業務課題解決や、地方拠点の主体的な改善活動といった数多くの成果が生まれています。

内ヶ島:ただし、多くの課題が残っているのも事実です。コミュニティー活動の参加者は一気に拡大したものの、メンバー間の温度差や参加率のばらつきも見られます。また、現場のメンバーがコミュニティー活動内で実践する中で獲得したノウハウを基に、お客さまへデータ活用の提案をするといった実績はまだまだ少なく、成果の社外展開はまだ道半ばです。

高畑はデータ活用の他に生成AIのコミュニティー活動の立ち上げにも携わっており、その活動は、現在、働き方改革につながる実践的なソリューションを社内外に展開することを目的とした、私が室長を務める情報システム部DWP(Digital Workplace)推進室が引き継いでいます。現場の主体的な参加をより促進し、最終的にお客さまの課題解決につなげていけるようにユニアデックスの挑戦は続いていきます。

関連情報

関連ソリューション

関連コラム

お問い合わせ

お客さまの立場で考えた、

最適なソリューションをご提供いたします。

お気軽にお問い合わせください。