さまざまな人との対話がひらめきを生む!イノベーション創出につながるアイデア出しの方法とは?

~イノベーションに取り組む企業200社へのアンケート結果より~

- アイデア発想

2022年04月18日

- イノベーション

「イノベーション創出を促す組織、取り組みとは?」アンケート調査概要

- 調査方法

- Webアンケート

- 調査時期

- 2021年12月

- 調査対象

-

イノベーション創出に関わる業務に携わる方で

Aグループ:イノベーション創出のための組織構築が円滑に進んでいる方 100名

Bグループ:イノベーション創出のための組織構築が円滑に進んでいない方 100名

- ※従業員数50名以上の会社に勤める25~75歳の方を対象にアンケート調査を実施

本アンケート調査は、一部の主要項目を紹介した【報告書(抜粋版)】、全項目と考察を記載した【報告書(完全版)】があります。この記事の最後に【報告書(完全版)】のお申し込み方法について詳細がありますのでご確認ください。

この記事では、どのような取り組みがイノベーションの創出を促進するか、アンケート調査を踏まえご紹介します。

イノベーションの取り組みにはさまざまな課題が・・。

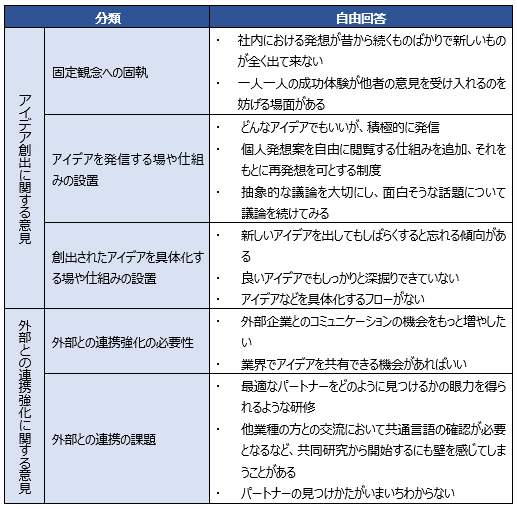

アンケート結果から得られたイノベーションの取り組みについての声(自由回答から抜粋)

イノベーション創出現場で行われている取り組みは?

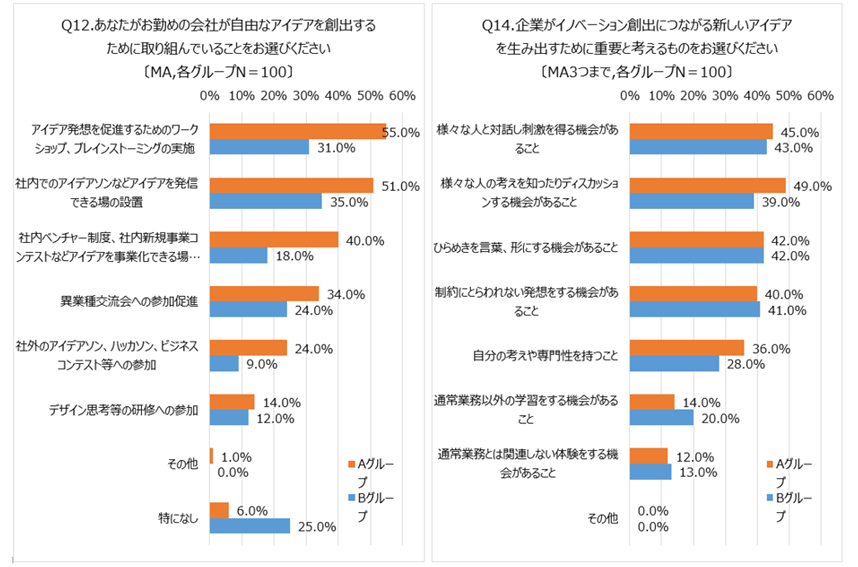

それでは、イノベーションに取り組む企業は新しいアイデアを創出するために具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか?アンケート調査(Q12)によると、

-

アイデア発想を促進するためのワークショップ、ブレーンストーミングの実施

-

社内でのアイデアソンなどアイデアを発信できる場の設置

-

社内ベンチャー制度、社内新規事業コンテストなどアイデアを事業化できる場の設置

-

異業種交流会への参加促進

に取り組む企業が多くみられました。

また、新しいアイデアを生み出すために重要なことについての質問(Q14)では、

-

さまざまな人と対話し刺激を得る機会があること

-

さまざまな人の考えを知ったり、ディスカッションしたりする機会があること

-

ひらめきを言葉、形にする機会があること

-

制約にとらわれない発想をする機会があること

を重要とする回答が多くみられました。

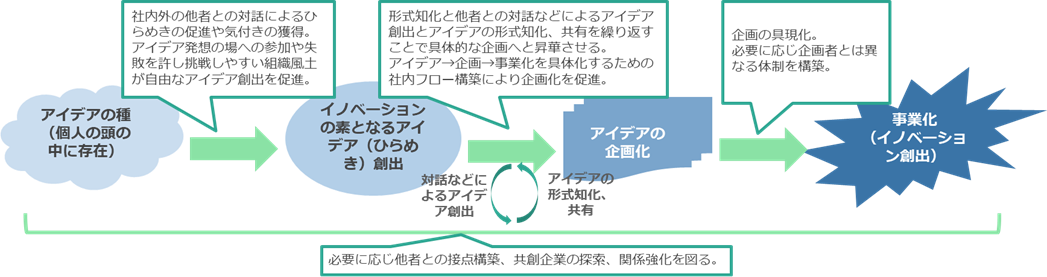

「さまざまな人との対話の場」と「アイデアを発信しブラッシュアップする場」を作ろう!

ゆるやかな異業種交流ワークショップがイノベーションのきっかけに!

-

社外で開催されるワークショップや研究会、研修など異業種交流に参加

-

HPやSNS、展示会などで自社の取り組みや強みを発信しコンタクトを募る

-

イノベーションハブやCVCの設置

「参加者の方のお考えや、会社の状況を知ることができました。課題共有や自分になかった考え方を知る機会になり、有意義な時間を過ごすことができました。」

「他の皆さん方がとても思考回路に柔軟性があると感じました。普段から未来予測を考えるにあたり、発想をより柔軟にしていく必要がある事を学ばせていただきました。角度を変えての視点が必要だと感じました。」

「人間の想像力よりも偉大な発明はないということを学びました。これまでは新たな企画を考える際、実現可能であるという枠組みを前提とし、新規性や独自性を考慮して、アイデアを生み出そうとしてきました」

「イノベーション創出を促す組織、取り組みとは?」アンケート調査概要

- 調査方法

- Webアンケート

- 調査時期

- 2021年12月

- 調査対象

-

イノベーション創出に関わる業務に携わる方で

Aグループ:イノベーション創出のための組織構築が円滑に進んでいる方 100名

Bグループ:イノベーション創出のための組織構築が円滑に進んでいない方 100名

- ※従業員数50名以上の会社に勤める25~75歳の方を対象にアンケート調査を実施

(本資料はダウンロードリンクをメールにて送信いたします)

【報告書(完全版)】概要

- ファイル形式

- PDFファイル

- ページ数

- 68ページ

- 目次

-

- Ⅰサマリー(4)

- Ⅱ考察(8)

- Ⅲ調査結果

- 1イノベーションへの取組概況(15)

- 2イノベーション創出を促進する組織(19)

- 3イノベーション創出を促進する具体的取り組み(30)

- 4イノベーション創出の要諦、課題(38)

- Ⅳ単純集計(40)

- 考察内容

-

- イノベーションに取り組む目的の明確化

- イノベーションは目的ではなく成長のための戦略

- 目的を全社に浸透させ健全な危機意識を醸成

- イノベーションの方向性の定め方

- コアコンピタンスの明確化

- トップダウンvsボトムアップ

- イノベーション創出を促す組織

- 人材の専門性、多様性、流動性

- 既存事業と切り分けた評価方法や働き方の設定、失敗を許す組織風土

- イノベーション創出を促す具体的な取組

- イノベーションに取り組む目的の明確化

当記事へのご意見・ご感想や未来サービス研究所へのご質問など「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ!

お問い合わせ

お客さまの立場で考えた、

最適なソリューションをご提供いたします。

お気軽にお問い合わせください。