高齢者のデジタル・インクルージョンはどこまで進んでいるか

Work, Life, +Digital ~暮らしのデジタル化から見える未来

- ライフスタイル

2022年05月19日

- デジタル・インクルージョン

高齢者のデジタル利用の現状

携帯電話ショップで見かけたのは...

アフターコロナでも進むデジタル社会

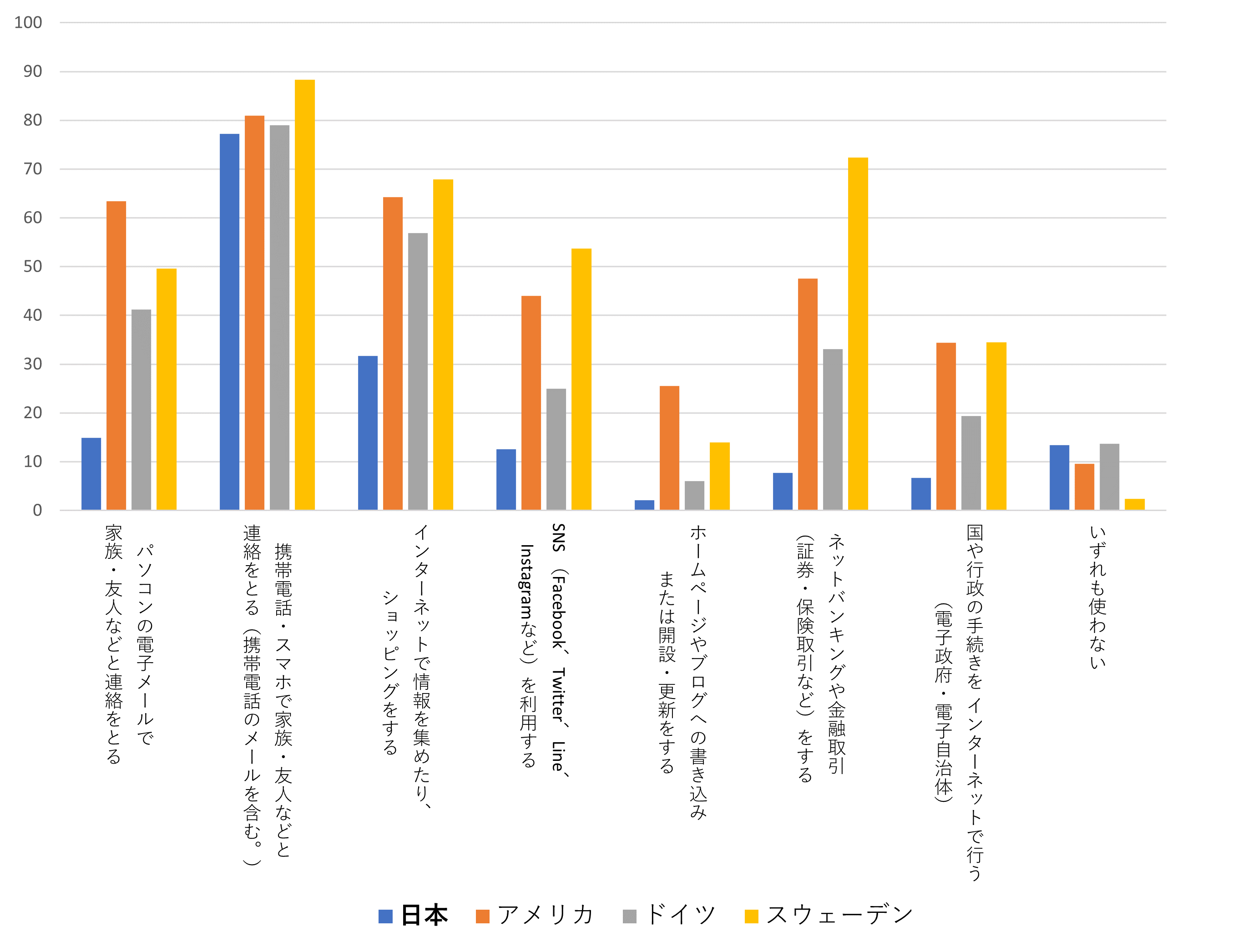

- ※ 各国の60歳以上を対象とした調査(令和2年実施)。令和3年版高齢社会白書より一部加工して作成

高齢者のデジタル・インクルージョン

高齢者のデジタル活用支援の取り組み

デジタル活用支援のコツは?大学生に聞いてみました!

高齢の方へ、スマートフォンなどデジタル機器の操作を教えるときのポイント

カタカナ用語が伝わりにくい

たとえばWi-Fi、Bluetooth、ギガ、などが伝わりにくかった。Bluetoothの場合、「無線」と理解されている方がいれば、「青い何か」だと思っている方もいる。このようなカタカナ用語を使うときは、「自分たちも初めてスマートフォンを使ったとき、わからなくて親に聞いていたな」ということを思い返しながら、相手の気持ちになって違う表現を考えるようにしている。たとえばWi-Fiなら、「アンテナのないアンテナ」、「世界中の人とつながる手段」と説明したこともあった。

スマートフォンのタップに慣れていない

長押ししないと反応しないと思っている方が多く、ボタンを押すように画面を押す傾向にある。強く押してしまい、かえって反応がうまくいかないことがある。また、指先が乾燥していたり、汗をかいていたりして反応が鈍くなることもあるので、「手を洗って、拭いてから操作しましょう」と遠巻きに反応がよくなるようお伝えすることもあった。

どんな操作を教えてほしいと頼まれるか

電話やメールの仕方など基礎的なことも頼まれるが、「チラシにYouTubeのQRコードがついているのでそれを見たい」などの応用的なことを聞かれることも増えている。電話とメールのみであれば、スマートフォンの購入時に携帯ショップの人に教えてもらえば一人でもできるだろう。そこからGoogleアカウントを作る、YouTubeのチャンネルを登録する、Zoomをしたいなど、操作したいことの幅が広がってくると、気軽に教えてくれる誰かのサポートが必要になってくる。

デジタルサポートをして良かったこと

一緒に楽しむことがデジタル・インクルージョンへの近道

(未来サービス研究所 八巻睦子)

- ※ 記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ※ 自治体・企業・人物名は、取材制作時点のものです。

Work, Life, +Digital 関連コンテンツ

未来サービス研究所では、働き方や暮らしにまつわるデジタル化の動きについて調査研究を進めています。これまでのレポートやコラムは以下をご覧ください。

妊娠・出産・子育て

- 保育のICT化が目指す、より良い子育てのかたちとは(後編) ~デジタル時代の子育ては、保育園・保護者とつながりながら共に創っていく

- 保育のICT化が目指す、より良い子育てのかたちとは(前編)~「効率化」を模索しながらたどり着いた「保育の質の向上」という真の価値

- リプロダクティブ・ヘルス/ライツにおけるデジタル化の動向 ②母子手帳の電子化

- リプロダクティブ・ヘルス/ライツにおけるデジタル化の動向 ①Femtech(フェムテック)

教育

- コロナ禍で進む学校教育のデジタル化、小・中学生の保護者はどう対応しているか?~「ICTを活用した学校教育に対する家庭での取り組みに関するアンケート調査」を行いました~

- わが家のデジタル化は、お父さんの「見えない家事」?~「ICTを活用した学校教育に対する家庭での取り組みに関するアンケート」父母別分析から~

- 学校教育デジタル化、米国の動向は?シリコンバレーのオンライン教育事情インタビュー

高齢者・介護

- オンラインでも利用者様を笑顔にできる!リモート介護最前線 レクリエーション編 Part1

- オンラインでも利用者様を笑顔にできる!リモート介護最前線 レクリエーション編 Part2

- オンラインでも利用者様を笑顔にできる!リモート介護最前線 レクリエーション編 Part3

- オンラインでも利用者様を笑顔にできる!リモート介護最前線 面会・見学編

当記事へのご意見・ご感想や未来サービス研究所へのご質問など「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ!

お問い合わせ

お客さまの立場で考えた、

最適なソリューションをご提供いたします。

お気軽にお問い合わせください。